روان... في لحظة غادرة

كتبت : بسمة النسور

عرفت أني في السفر وتغيير الأجواء، ونبذ نشرات الأخبار والشكاوى من ارتفاع أسعار البضائع والخصومات الصغيرة وروتين الوظيفة والازدحام المروري الرمضاني، وإلحاح المهمات اليومية المثيرة للضجر، والتقلبات غير المفهومة في أمزجة الناس وقصص كآباتهم المتكرّرة. سعيت إلى الهرب من عبء التفاصيل، وتوهمت، على الدوام، أنني أملك، ولو برهة وجيزة، قدرة التحايل والتخفف من أصل الحكاية وجذر الوجع، أقصد سؤال الوجود المضني الذي يفضي حكماً إلى سؤال الموت، وسطوة حضوره القبيح الفادح الذي يكسر الظهر، ويضعنا إزاء كل فقدٍ جديدٍ في مواجهةٍ حتميةٍ مع حقيقة الهزيمة والعجز وقلة الحيلة، خالية الوفاض إلا من الغضب والقهر والحزن. ثبت لي مقدار خطئي من جديد، لأنه، مثل العادة، تعقّبني إلى ملاذي غير الآمن بخفة قاتلٍ مأجورٍ أضمر الأذى، وصل إلي بيسر. داهمني، في بروجي المشيّدة من محض وهم مؤقت غبي طارئ بالخلاص، وهم أشد وهناً من بيت عنكبوت أحمق منهمك بطيء مثابر بشكل عبثي في نسج جدران بيتٍ كاذب، سرعان ما سوف تذويه الريح.

تسلّل الموت إلى قعر روحي المرتجفة، نشب أنيابه المرنخة بالسم الغادر، كأفعى مرقّطة ماكرة كتمت الفحيح. نشرت، أمس، على صفحتي في «فيسبوك» صورةً للحظة جمالٍ باهرة عشتها في إسطنبول. لاحظت اسمها وارداً ضمن الأصدقاء المعجبين بالصورة، اسمها وصورتها الحلوة، بعينيها السوداء المكحلتين الضاحكتين بشقاوة.

حضرت في الفضاء الأزرق هناك، ببساطةٍ بالغةٍ وبديهيّة سلوك من لن يموت في غضون ساعات. في المساء نفسه، كتبت بوستاً لخطيبها الذي كان من المفترض أن يصبح زوجها ثاني أيام العيد. تحدّثت بخفة ظلٍّ، وعشقٍ كبير، عن لقائهما الأول المرتبك، وعن الحب الذي يحدث بشكل قدري، وختمت حياتها. ولكن، في سياق البهجة والاستسلام للقدر الذي جمعها بالحبيب قائلة (صعب ع المكتوب يتكبر حدا). بعد ذلك بساعات معدودات، أتاني النبأ العظيم عن رحيلها، صبية عشرينية في مقتبل الأمل، ضاجة بالفرح والحياة والطموح. حضرت تفاصيل يومية كثيرة متعلقة بوجودنا في مكان العمل نفسه مدة عام، غادرت بعده إلى موقع آخر، ملاحقة طموحها إلى نيل الماجستير. رنّ صوتها ضاحكاً، وهي تقول: ست بسمة، أعرف أنك وصلتِ، حين أسمع صوت فيروز من مكتبك.

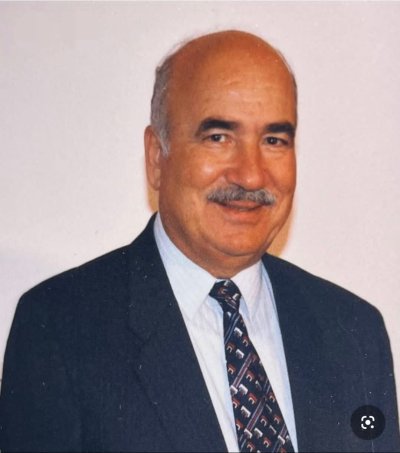

روان رواشدة صبية جميلة، كانت تحيل مقر العمل إلى مهرجان فرح وعطاء، تدعو الجميع إلى إفطار تشارك في إعداده. وتضحك دائماً مهما جرى. حسناء خذلها غدها في لحظةٍ غادرةٍ، مضت في حادثٍ ليس مؤسفاً فحسب. تركت ثوبها الأبيض معلقاً، عروساً رهينة زفافٍ لن يحدث. لن تخضّب روان كفيها بالحناء. لن تتألق في عرسها كما حلمت. لن تدير ظهرها لكي تلقي باقة وردٍ على جمهرة صبايا يتأهبن لتلقفها. غطت الورود الآن قبر الصغيرة التي رحلت وحيدةً، بدّدتها أجنحة الموت البيضاء، لست واثقة أنها بيضاء تماماً. جبران يقول ذلك، لعله أدرى بذلك، وهو القائل «أولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة، والحياة لا تقيم في منازل الأمس». أين تقيم الحياة، إذن، يا جبران، الذي امتثل ذات موتٍ لأمر الريح، وفارق كما سنفارق جميعاً، حين يرفع بحّارة غامضون مرساة الرحيل القاسي المفجع.

روان، يا صغيرتي، أستمع إلى فيروز الآن بالضبط، وهي تغني لك، أنت وحدك هذه المرة، يا زهرة الجنوب يا زغيرة. لن أعدّد مزاياك الكثيرة، كما يفعل الأحياء في وداع أحبتهم. أنت بنتٌ عمانية من الجنوب، تحبين الحياة، وتسعين إلى الفرح بكل ما أوتيت من حماسة. يوم تلقيت النبأ الحزين، كتبت للأصدقاء، مستغيثة من حزن قلبي الدامي. حصد البوست عن نبأ موتك، يا صديقتي الصغيرة، مئات التعليقات تترحّم على روحك التي طارت كعصفورةٍ تعرف دربها إلى السماء. وتلقيت مكالمتين تستفسران عن سبب الوفاة، وزيارة يتيمة من صديقةٍ حنونٌ قلبُها، غدير عطاء طرقت باب بيتي. ضمّتني إليها. عندها بكيتك، أيتها الصغيرة، وبكيت أكثر وحشة البشر التي سوف تطول.

................

- عن «العربي الجديد»